法政大学の学生がメルローズと「残反」を用いた衣服を共同開発。流行も資源も循環する持続可能なファッションを展開

法政大学人間環境学部の金藤正直教授ゼミナールは、株式会社メルローズと共に、衣服の生産過程で廃棄されてしまう「残反」を用いた衣服を共同開発しました。

法政大学(所在地:東京都千代田区、総長:Diana Khor)人間環境学部の金藤正直教授ゼミナールは、株式会社メルローズ(所在地:東京都目黒区、代表取締役社長:東秀行)と共に、衣服の生産過程で廃棄されてしまう「残反」を用いた衣服を共同開発しました。

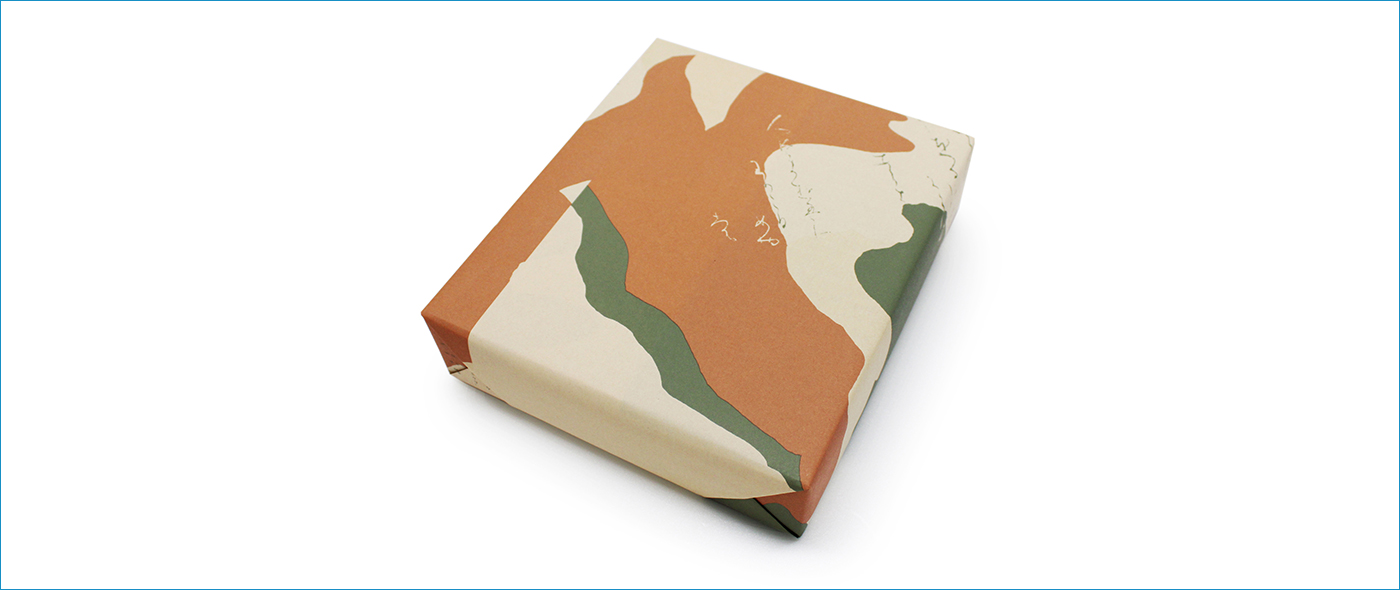

商品開発のプロジェクトに携わっているのは、法政大学人間環境学部で持続可能なアパレル業界のビジネスモデルについて学んでいる金藤正直教授ゼミナールの学生たちです。学生たちが目指すのは、従来の「使って捨てる」経済ではなく、資源を無駄にせず長く使い、循環させる経済(サーキュラーエコノミー)。衣服の生産過程で余る良質な生地「残反」を単なる廃棄物ではなく資源として活用することで、環境負荷を減らしながら新たな価値を生み出します。

ファッションの循環は、「資源の循環」と、昔の流行が現代に蘇る「文化やトレンドの循環」の二つを指します。学生たちはこの考えをもとに「令環(令和×循環)コーデ(※)」を提案しました。1990年代渋谷カルチャーの「渋カジ」チェック柄や、古着・家族から受け継いだアイテムを取り入れ、時代を越えた思い出や記憶をコーディネートとして表現しています。

株式会社メルローズと共同で、廃棄される残反を「circular」(循環)と「fabric」(生地)を組み合わせ「cirbric」と名づけました。デザイン性を大切にしつつ、流行も資源も循環する持続可能なファッションを追求。この取り組みを通じて、アパレル産業の変革に少しでも貢献できることを目指しています。

「私たちは2023年に引き続き、株式会社メルローズの皆様とアパレル業界の環境問題解決の一歩になる可能性を秘めた素材である、残反を使った商品を準備してまいりました。前回のプロジェクトの過程や結果から更にブラッシュアップされた今回の商品と私たちの想いを、ぜひご体感いただけると嬉しいです」と商品にかける想いを語ります。

※令環コーデは学生たちがコンセプトを作成する過程で生まれた造語です。資源も流行も循環するといった意図で、彼らが考えたコーディネート案を“令環コーデ”と名付けました。

【Cirbric Project特設ページ】

https://store.melrose.co.jp/lp_sustainable_think_circular_economy

【販売サイト】

https://store.melrose.co.jp/lp_sustainable_think_circular_economy_stylelook

国内外の企業や地域で発生している経済的、環境的、社会的な課題解決を目指し、持続可能なビジネスモデルの構築をテーマに研究を行っています。現在は、アパレルチームやフードロスチームなど、12チームに分かれて国内企業や地域と連携し、理論検証を実施しています。

金藤ゼミナール紹介

https://www.hosei.ac.jp/ningenkankyo/seminar/ka/kanetoh/

金藤ゼミナールInstagram

https://www.instagram.com/kanetoh_azemi/

【アパレルチームについて】

本プロジェクトに参加したアパレルチームは、アパレル業界におけるCO2削減に取り組んでいます。日本の温室効果ガスの約9割を占めるCO2は、地球温暖化への影響が大きく、国の重点課題でもあります。衣服のライフサイクルからは、特に原材料調達から輸送までの上流段階と、廃棄段階で多くのCO2が排出されていることがわかっています。上流段階・廃棄段階へのアプローチとして、学生たちは、(1)残反の活用、(2)廃棄衣服の繊維へのリサイクルという2つの方法に注目し、研究を進めています。実際のデータをもとに検証を進め、持続可能な衣服づくりの実現性を探りながら活動しています。

アパレルチームInstagram

https://www.instagram.com/kanetoh__apparel/

2023年度(第7回)自由を生き抜く実践知大賞:社会の課題解決賞「残反プロジェクト」紹介

https://www.hosei.ac.jp/info/article-20240123105847/

国際連合広報センターサイト「JAPAN SDGs Action Platform」における「持続可能な開発のための2030アジェンダ 仮訳(PDF)」によると、以下のように記載があります。

目標12. 持続可能な生産消費形態を確保する

4.1 2030 年までに、すべての女児及び男児が、適切かつ効果的な学習成果をもたらす、無償かつ公正で質の高い初等教育及び中等教育を修了できるようにする。 4.2 2030 年までに、すべての女児及び男児が、質の高い乳幼児の発達支援、ケア及び就学前教育にアクセスすることにより、初等教育を受ける準備が整うようにする。 4.3 2030 年までに、すべての女性及び男性が、手頃な価格で質の高い技術教育、職業教育及び大学を含む高等教育への平等なアクセスを得られるようにする。 4.4 2030 年までに、技術的・職業的スキルなど、雇用、働きがいのある人間らしい仕事 及び起業に必要な技能を備えた若者と成人の割合を大幅に増加させる。 4.5 2030 年までに、教育におけるジェンダー格差を無くし、障害者、先住民及び脆弱な立場にある子どもなど、脆弱層があらゆるレベルの教育や職業訓練に平等にアクセスできるようにする。 4.6 2030 年までに、すべての若者及び大多数(男女ともに)の成人が、読み書き能力及び基本的計算能力を身に付けられるようにする。 4.7 2030 年までに、持続可能な開発のための教育及び持続可能なライフスタイル、人権、男女の平等、平和及び非暴力的文化の推進、グローバル・シチズンシップ、文化多様性と文化の持続可能な開発への貢献の理解の教育を通して、全ての学習者が、持続可能な開発を促進するために必要な知識及び技能を習得できるようにする。 4.a 子ども、障害及びジェンダーに配慮した教育施設を構築・改良し、すべての人々に安全で非暴力的、包摂的、効果的な学習環境を提供できるようにする。 4.b 2020 年までに、開発途上国、特に後発開発途上国及び小島嶼開発途上国、ならびにアフリカ諸国を対象とした、職業訓練、情報通信技術(ICT)、技術・工学・科学プログラムなど、先進国及びその他の開発途上国における高等教育の奨学金の件数を全世界で大幅に増加させる。 4.c 2030 年までに、開発途上国、特に後発開発途上国及び小島嶼開発途上国における教員養成のための国際協力などを通じて、資格を持つ教員の数を大幅に増加させる。