夏休み自由研究に最適|マリーナとしてアジア初の「ブルーフラッグ」リビエラ逗子マリーナで“海のSDGs”を体験!環境の意識が高まる今、「SDGsマリーナ探検ツアー」を湘南・逗子で8/2・8/22に開催

磯焼け対策の藻場再生、ブルーカーボン、再エネ、食の循環…気候変動に挑む20年のサステナブル実践を、見て・聞いて・味わう、夏休み限定のSDGsツアー。“サステナブルの現場”を特別公開。大人も子供も対象。

海洋保全と地域共創を推進する「特例認定NPO法人リビエラ未来創りプロジェクト(神奈川県逗子市/ 理事長 渡邊華子)」は、アジアで初めて国際環境認証「ブルーフラッグ」のマリーナ認証を取得したリビエラ逗子マリーナ(神奈川県逗子市)において、「SDGsマリーナ探検ツアー」を2025年8月2日(土)・22日(金)の2日間限定で開催します。

地球環境への関心が高まる今、リアルな“サステナブルの現場”を「見て・聞いて・味わう」体験型フィールドツアーとして、同法人が展開する海洋環境ムーブメント「LOVE OCEANプロジェクト」の一環として企画しました。親子はもちろん、中高生同士や大人同士で気軽に参加でき、自由研究や探究学習にも最適。未来を担う次世代や、持続可能な社会づくりに関心のあるすべての方に向けた、夏休み限定の特別企画です。

リビエラ逗子マリーナでは、磯焼け対策やブルーカーボンの観点から進める藻場再生、日本初となるホテル施設へのV2B(Vehicle to Building)導入、マリーナ岸壁への日本初の薄膜太陽光パネル設置や屋上ソーラーによる地産地消電力の活用、100%再生可能エネルギーの導入、レストランとコンポストおよび地域農家をつなぐゼロウェイスト・CO₂ゼロを目指す完全循環型農業の実施など、20年以上にわたり、気候変動に挑む多面的かつ継続的な取り組みを実践してきました。

ツアー当日は、普段立ち入ることができないマリーナのバックヤードや藻場再生サイトを特別公開。専門スタッフの案内で探検形式で巡り、教科書や映像では伝わらない“現場からの学び”をリアルに体感いただけます。

さらに、「FRESH・LOCAL・ORGANIC」がコンセプトのレストラン「マリブファーム 逗子マリーナ」にて、湘南で20年間循環している「リビエラ循環野菜」などサステナブル食材を使用したランチまたはディナーを提供。五感を通じて、海と陸、暮らしと自然のつながりを実感いただけます。

「未来の地球のために、今、何をするのか?」

この問いを、大人も子どもも一緒に考えるきっかけとなるフィールドツアー。人数限定で参加申込受付中です。

概要

◆日程

➀ 8月2日(土)11:00~《ランチ付》

② 8月22日(金)15:30~《ディナー付》

◆場所

リビエラ逗子マリーナ(神奈川県逗子市小坪5-23-16)

◆内容

・アジア初「ブルーフラッグ」認証マリーナ

・藻場再生(ブルーカーボン)

・マリーナ岸壁に設置された薄膜太陽光パネル

・日本のホテル初導入のV2Bシステム

・循環型農法による「リビエラ循環野菜」の仕組み

・「リビエラ循環野菜」等を用いた食体験(ランチ/ディナー)

◆参加料金(税込)

➀ 8月2日(土)6,000円《ランチ付》

② 8月22日(金)9,000円《ディナー付》

※参加料金の一部は「リビエラ未来創りプロジェクト」を通じて環境保全活動に充当されます。

◆申込(要事前申込制・事前決済)

Step1:LOVE OCEAN 公式LINEに登録

Step2:公式HP または LINEのメニューから参加エントリー

【リンク一覧】

・公式HP

https://www.riviera.co.jp/event/sustainability/loveocean06_2025_beachclean/#anchor16

・公式LINE

https://lin.ee/0SqCEOk

・チラシPDF

https://www.riviera.co.jp/files/loveocean06_sdgstour202508.pdf

➀ 8月2日(土)《SDGsマリーナ探検ツアー×ランチ》

スケジュール:

10:50~ 集合・受付(マリブファーム 逗子マリーナ)

11:00~ サステナブルランチ(リビエラ循環野菜を使用)

12:00~ SDGsマリーナ探検ツアー

13:30 終了予定

※通常営業前の特別ランチ営業

② 8月22日(金)《SDGsマリーナ探検ツアー×ディナー》

スケジュール

15:20~ 受付・集合(マリブファーム 逗子マリーナ)

15:30~ SDGsマリーナ探検ツアー

17:00~ サステナブルディナー(リビエラ循環野菜を使用)

自由解散

詳細はこちら

https://www.riviera.co.jp/event/sustainability/loveocean06_2025_beachclean/#anchor16

【目的と経緯】

ビジネス学部野沢ゼミでは、野沢誠治教授による指導のもと、マーケティング及びデータ分析を専門領域とし、1、2年で培ってきたリーダーシップ力を活かして、企業や社会の答えのない課題解決に取り組んでいます。 本プロジェクトは、同ゼミの授業の一環として12名の学生が参加しました。生鮮トマトの生産現場で発生する出荷規格外トマトの有効活用や商品のマーケティングについて考えることで、人材育成と、学生たちの食品ロス削減への意識醸成につなげます。

【これまでの学修内容】

2024年度

6月 オリエンテーション:カゴメの活動や生鮮トマト栽培の実情を説明。出荷規格外トマトの有効活用に関するアイデアのディスカッション。

9月 いわき小名浜菜園の見学:トマトの栽培の現場やロス発生を見学し、生産者からトマト栽培にお

ける規格外品の発生、ロス削減への取組みを講義。

10月 中間発表

1月 最終発表:出荷規格外トマトの有効活用方法を提案。

3月 地域連携プロジェクト報告会

2025年度

4月 オリエンテーション:いわき小名浜菜園の担当者から、「フラガールトマトジュース」の概要と現在の課題等の話を聞き、5 種類のトマトジュースを試飲して比較。

5月 中間発表

6月 消費者調査:共立女子大学の学生を対象に、コンセプト、パッケージ、味覚についての受容性を測るためのアンケート調査を実施。

7月 最終発表会

「リビエラ逗子マリーナ」「リビエラシーボニアマリーナ」において、マリーナ内で日本初の藻場再生プロジェクトを展開しています。気候変動の緩和を目指したこのプロジェクトにより、炭素の吸収・固定化によるCO₂削減、持続可能な海洋環境の再生、海洋生物の多様性保全や漁業資源の回復、地域経済の発展に貢献しています。

コンセプト:地球と子どもたちの未来のために、美しく豊かな海を守り海の魅力を発信する

ビジョン:市町の枠を越えた地域活性化モデル「海からのサステナブルな街づくり」

キーワード:美しい海には人が集まる

同法人グループは2001年のマリーナ事業開始と同時に気候変動に危機感を覚え、約20年前から環境保全活動を行っています。2021年より開始したLOVE OCEANプロジェクトでは、「美しく豊かな海を守り海の魅力を発信する」ことを目的に、あらゆる枠を越えた共創を目指しています。

リビエラ逗子マリーナが国際環境認証「ブルーフラッグ」マリーナ認証を2022年にアジアで初めて取得したことをきっかけに、海沿いの環境への取り組みが観光に与える大きな影響をヨーロッパの事例から学びました。「環境×観光」の考えを基に環境問題に積極的に取り組むことで、サステナブルツーリズム(サステナブルな観光を実現し、地方創生や持続可能な社会づくり)に貢献できると考えています。また、環境に配慮した海沿いを「LOVE OCEAN エリア」として認知を広げ、国内観光およびインバウンドへのサステナブルツーリズムを喚起することで、環境保全と地域経済の活性化を目指しています。

また、海からの視点で発信し、LOVE OCEANエリアを「環境の整った海の魅力あふれる”訪れたい” ”住みたい”まち」として確立し、国内およびインバウンドから注目を集め、ブルーツーリズムにも寄与しています。さらには、環境保全・地域振興・住民の満足の両立を目指すうえで、藻場再生による磯焼け問題の解決にも注力しており、ブルーカーボンベルト®の形成を目指しています。

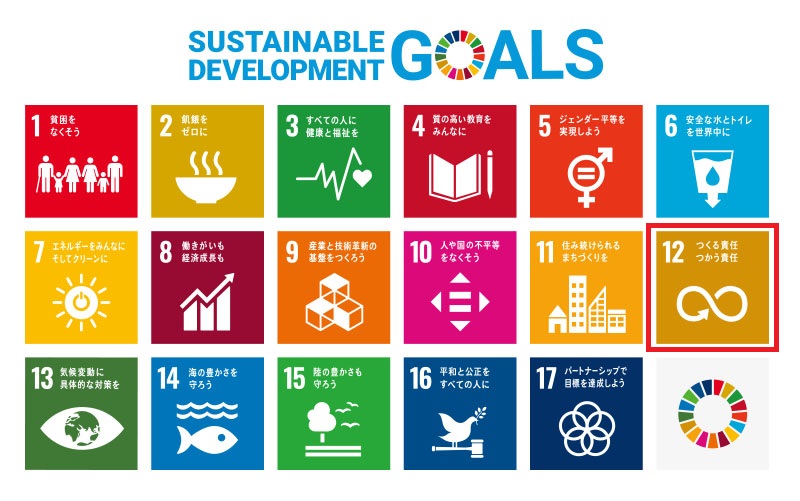

SDGs目標12「つくる責任つかう責任」とありますが、そもそも具体的にはどういったことなのでしょうか?

国際連合広報センターサイト「JAPAN SDGs Action Platform」における「持続可能な開発のための2030アジェンダ 仮訳(PDF)」によると、以下のように記載があります。

目標12. 持続可能な生産消費形態を確保する

12.1 開発途上国の開発状況や能力を勘案しつつ、持続可能な消費と生産に関する10年計画枠組み(10YFP)を実施し、先進国主導の下、全ての国々が対策を講じる。 12.2 2030年までに天然資源の持続可能な管理及び効率的な利用を達成する。 12.3 2030年までに小売・消費レベルにおける世界全体の一人当たりの食料の廃棄を半減させ、収穫後損失などの生産・サプライチェーンにおける食品ロスを減少させる。 12.4 2020年までに、合意された国際的な枠組みに従い、製品ライフサイクルを通じ、環境上適正な化学物質や全ての廃棄物の管理を実現し、人の健康や環境への悪影響を最小化するため、化学物質や廃棄物の大気、水、土壌への放出を大幅に削減する。 12.5 2030年までに、廃棄物の発生防止、削減、再生利用及び再利用により、廃棄物の発生を大幅に削減する。 12.6 特に大企業や多国籍企業などの企業に対し、持続可能な取り組みを導入し、持続可能性に関する情報を定期報告に盛り込むよう奨励する。 12.7 国内の政策や優先事項に従って持続可能な公共調達の慣行を促進する。 12.8 2030年までに、人々があらゆる場所において、持続可能な開発及び自然と調和したライフ スタイルに関する情報と意識を持つようにする。 12.a 開発途上国に対し、より持続可能な消費・生産形態の促進のための科学的・技術的能力の強化を支援する。 12.b 雇用創出、地方の文化振興・産品販促につながる持続可能な観光業に対して持続可能な開発がもたらす影響を測定する手法を開発・導入する。 12.c 開発途上国の特別なニーズや状況を十分考慮し、貧困層やコミュニティを保護する形で開発に関する悪影響を最小限に留めつつ、税制改正や、有害な補助金が存在する場合はその環境 への影響を考慮してその段階的廃止などを通じ、各国の状況に応じて、市場のひずみを除去することで、浪費的な消費を奨励する化石燃料に対する非効率な補助金を合理化する。