山口県の海辺のごみ拾いや廃プラスチックを活用したものづくり体験。小学生対象の「なつやすみオープンラボ」を7月29日に開催

株式会社サンラインは、2025年7月29日、地域貢献活動の一環として、地元の小学生を対象とした体験型環境学習イベント「なつやすみオープンラボ」を開催します。

株式会社サンライン(本社:山口県岩国市、代表取締役 社長:梶尾 延行)は、2025年7月29日(火)、地域貢献活動の一環として、地元の小学生を対象とした体験型環境学習イベント「なつやすみオープンラボ」を開催します。

本イベントでは、海辺でのごみ拾いや廃プラスチックを活用した工作などを通じて、環境問題やものづくりの楽しさ、そして地域産業の魅力を子どもたちに伝えることを目的としています。午前・午後の2回に分けて、各回20名の小学生を対象に本社にて実施します(参加無料・事前申込制)。

今回の「なつやすみオープンラボ2025」は、単なる工作教室ではありません。海洋ごみの問題やリサイクルのしくみ、ものづくりの背景について、子どもたちが五感で学べる体験型プログラムとして実施します。

2025年7月26日(土)には、希望する参加者を対象に柳井市の海岸で清掃活動を行い、社員とともに実際の海洋ごみを拾いながら、環境課題を身近な問題として捉える機会とします。

2025年7月29日(火)の本イベントでは、廃プラスチックを素材にキーホルダー工作を体験。色や形を自ら選んで“世界に1つだけのオリジナル作品”を完成させる過程で、プラスチックの性質やリサイクルの流れについても学べるよう、科学や社会科の学習要素を織り込んだ内容となっています。

当日は、地域で活躍するフリーアナウンサー・佐藤けいさんを司会に迎え、子どもたちが安心して取り組める進行をサポート。親しみやすく活気ある雰囲気のなかで、環境・ものづくりへの関心を育む一日を提供します。

サンラインは、釣り糸メーカーとして自然と向き合う企業であり続けるために、「地域との共育」「環境との共生」を大切にしています。

このオープンラボでは、子どもたちの「見て・考えて・つくる」体験を通じて、身近なごみ問題を知り、資源の大切さを考えるきっかけをつくります。

イベント名:

なつやすみオープンラボ2025

開催日時:

2025年7月29日(火)

・午前の部 10:00~12:00

・午後の部 14:00~16:00

会場:

株式会社サンライン本社 食堂(山口県岩国市)

対象者:

小学3年生~6年生(各回20名、計40名)

参加費:

無料

申込方法:

https://forms.gle/vjMXxSAvMcAVHfpp8 (締切:7月21日)

体験内容:

・海辺のごみ拾い・調査(7月26日)

・プラスチックや釣り糸製造工程の学習及び工場見学(7月29日)

・オリジナルキーホルダー工作(7月29日)

目的:

子どもたちに環境・科学・地域産業の価値を体感してもらう

取材対応:

当日受付可能、代表者コメント可

後援:

岩国市教育委員会・柳井市教育委員会

商号:株式会社サンライン

代表者:代表取締役 社長 梶尾 延行

所在地:〒742-0315 山口県岩国市玖珂町1600-21

設立:1977年8月8日

事業内容:

・レジャー、水産、業務用釣り糸の製造、加工、販売

・産業資材用モノフィラメントの製造・加工・販売

・各種釣具の仕入・販売

・大気圧低温プラズマ技術の実験・開発・加工等

資本金:9,600万円

URL:

・コーポレートサイト https://sunline.co.jp/

・Instagram https://www.instagram.com/sunline_japan/

・Facebook facebook.com/株式会社サンライン-175479619284286

・YouTube http://www.youtube.com/@sunlinefishing

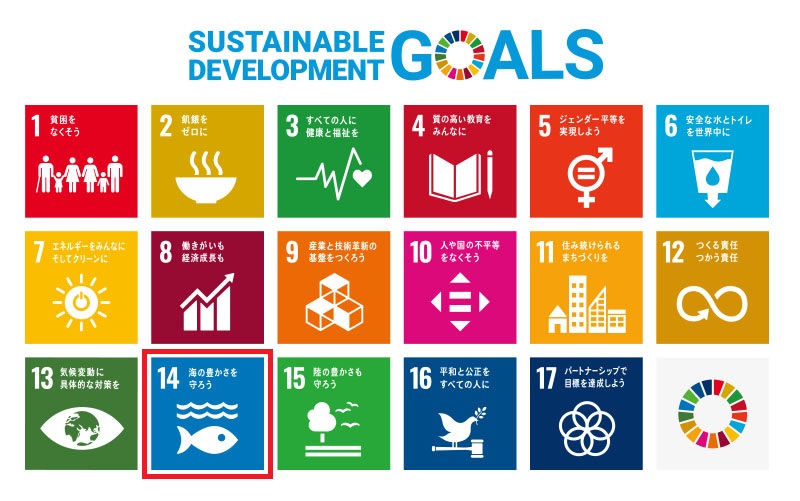

外務省 SDGsサイト「JAPAN SDGs Action Platform」における「持続可能な開発のための2030アジェンダ 仮訳(PDF)」によると、以下のように記載があります。

目標14 持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し、持続可能な形で利用する

14.1 2025年までに、海洋ごみや富栄養化を含む、特に陸上活動による汚染など、あらゆる種類の海洋汚染を防止し、大幅に削減する。 14.2 2020年までに、海洋及び沿岸の生態系に関する重大な悪影響を回避するため、強靱性(レジリエンス)の強化などによる持続的な管理と保護を行い、健全で生産的な海洋を実現するため、海洋及び沿岸の生態系の回復のための取組を行う。 14.3 あらゆるレベルでの科学的協力の促進などを通じて、海洋酸性化の影響を最小限化し対処する。 14.4 水産資源を、実現可能な最短期間で少なくとも各資源の生物学的特性によって定められる最大持続生産量のレベルまで回復させるため、2020年までに、漁獲を効果的に規制し、過剰漁業や違法・無報告・無規制(IUU)漁業及び破壊的な漁業慣行を終了し、科学的な管理計画を実施する。 14.5 2020年までに、国内法及び国際法に則り、最大限入手可能な科学情報に基づいて、少なくとも沿岸域及び海域の10パーセントを保全する。 14.6 開発途上国及び後発開発途上国に対する適切かつ効果的な、特別かつ異なる待遇が、世界貿易機関(WTO)漁業補助金交渉の不可分の要素であるべきことを認識した上で、2020年までに、過剰漁獲能力や過剰漁獲につながる漁業補助金を禁止し、違法・無報告・無規制(IUU)漁業につながる補助金を撤廃し、同様の新たな補助金の導入を抑制する**。 **現在進行中の世界貿易機関(WTO)交渉およびWTOドーハ開発アジェンダ、ならびに香港閣僚宣言のマンデートを考慮。 14.7 2030年までに、漁業、水産養殖及び観光の持続可能な管理などを通じ、小島嶼開発途上国及び後発開発途上国の海洋資源の持続的な利用による経済的便益を増大させる。 14.a 海洋の健全性の改善と、開発途上国、特に小島嶼開発途上国および後発開発途上国の開発における海洋生物多様性の寄与向上のために、海洋技術の移転に関するユネスコ政府間海洋学委員会の基準・ガイドラインを勘案しつつ、科学的知識の増進、研究能力の向上、及び海洋技術の移転を行う。 14.b 小規模・沿岸零細漁業者に対し、海洋資源及び市場へのアクセスを提供する。 14.c 「我々の求める未来」のパラ158において想起されるとおり、海洋及び海洋資源の保全及び持続可能な利用のための法的枠組みを規定する海洋法に関する国際連合条約(UNCLOS)に反映されている国際法を実施することにより、海洋及び海洋資源の保全及び持続可能な利用を強化する。